我們不斷思考前行

持續為您的品牌保駕護航

成功幫助這些品牌快速成長

為您快速塑造品牌價值提供依據

一、什么是品牌IP?

IP一詞向來缺乏清晰界定,最初所指是知識產權“Intellectual Property”的英文縮寫。但今天商業語境下的IP顯然不是知識產權。

商業IP就是經品牌化運營之后的內容產品,能自帶流量、自帶話題,有知名度和影響力,有粉絲群體和商業變現能力。

我們講品牌IP,就是借鑒商業IP的運營思路,將品牌營銷中所使用的各種傳播手段和信息載體,比如廣告、物料、店鋪、活動等進行內容化改造,然后將其變成可持續經營的內容產品。具體來說,是將一次性的推廣活動變成持續運營的營銷陣地,將無生命的品牌變成有血有肉、具體可感的人物角色,將沒有人看的廣告變成有共鳴、有感染力的藝術作品,將促銷性物料變成人們愿意擁有、愿意買單的文創產品,將單純用來銷售、展示的店鋪變成消費者愿意體驗和打卡的景點。

因此,我將品牌IP分成這么5類:活動IP、人設IP、作品IP、文創IP、場景IP。

品牌IP的價值,一是為品牌賦予更獨特的識別語言和豐富的文化內涵,強化消費者溝通;二是為品牌創造一個持續發光發熱的粉絲平臺,累積品牌資產,實現用戶留存。

再換一個視角來,要打造一個品牌需要用到LOGO、價值主張、形象個性、故事、角色等很多元素。

在這些元素中,最基礎的有兩類——

一是視覺元素。

LOGO、VI、宣傳冊設計與包裝設計等,視覺符號是讓消費者識別和記憶的原點,是記憶點。

二是文本元素。

品牌核心價值、訴求、使命、愿景、價值、品牌宣言等;做品牌追求的是被消費者理解,讓其認知品牌的價值與理念,文本是消費者認知的線索。

往上進階,是人格化元素。

品牌形象、品牌個性、及其呈現的角色和背后的原型。人格化讓品牌能夠為消費者所喜愛,與其建立聯系,代表品牌商業化之下人性的一面。

再進階,則是內容化元素。

內容的注入,為品牌賦予故事、內涵、文化和精神屬性,讓消費者對品牌產生更加豐富、多元的認知和體驗。內容讓品牌變得立體。

比如網上有一種說法:NIKE是品牌,NIKE旗下的AirJordan(AJ)則是IP;adidas是品牌,adidas originals(三葉草)則是IP。

這種說法的依據是什么呢?

AJ不僅是一個生產球鞋的品牌,它的背后有籃球傳奇明星邁克爾·喬丹,每一代球鞋都融入了喬丹的個人經歷和故事,有獨特的設計理念,所以AJ系列球鞋能夠不斷被復刻、被收藏。

而三葉草系列產品,則大量運用了20世紀40-80年代的元素作為設計靈感,具有強烈的復古感,它是對adidas經典產品的傳承,有自己的文化基因。

這就是AJ和三葉草不同于NIKE、adidas的地方,它們更有故事性、文化內涵和傳奇屬性。我們對品牌最基礎的理解是:

符號化產品。

一個產品只要有自己的名稱、LOGO、商標,能夠讓消費者形成認知烙印,我們就說它是一個品牌。但這只是一個品牌最基礎的表征,只是為品牌大廈打了一個地基。品牌要想吸引人,有魅力有感染力,那么我們還需要為產品融入故事性、人格化、價值觀、儀式感、話題性、審美體驗、文化內涵等內容化元素。

IP是內容化產品,品牌之上是IP。所以,我們對于品牌和IP有兩種理解:

一種是品牌的IP。

把品牌營銷中的內容和形式進行品牌化運作,把活動變成活動品牌、廣告變成作品品牌、店鋪變成場景品牌、物料變成文創品牌、相關人物角色變成人設品牌……從而更好地幫助整體品牌運營。打造品牌IP其實就是“用品牌成就品牌”。

另一種是IP式品牌。

用IP的內涵和理念去改造品牌、升級品牌,從而提高品牌力。

前一種是后一種的基礎。

二、打造品牌IP的2大核心理念

IP是內容與產品的結合。

其本質上是內容,形式上是產品。有內容,才能吸粉,解決流量的問題;有產品,才好商業化,解決變現的問題。

對于打造品牌IP,我認為最核心的理念是“產品內容化,內容產品化”。這是通過內容元素驅動品牌力提升的關鍵。

1. 產品的內容化

好產品的基礎是提供差異化價值。但我們今天身處一個同質化的年代,隨著競爭的激烈和商業交流的加深,產品趨同成為必然趨勢。一種產品創新和新技術出現,很快就會擴散到整個行業。

光靠產品功能層面去實現差異是非常難的一件事,而且你做出來的差異,競爭對手很容易模仿。這就使得如今很多行業,不同產品之間只有外觀造型和包裝上的區隔,內核上則缺乏本質區別。況且就算是技術和品質上的些許不同,消費者也難以感知。

所以企業在做產品時,不能只做符號化包裝,還要對產品實施內容化改造。通過內容的注入幫助產品實現差異化,提高產品競爭力和用戶附著力。

另外,如今消費者對產品的需求,也不僅僅是功能層面的,還要求產品具備情感和精神屬性。

產品內容化,就是要求企業不要只把產品當成一個僅有物理屬性、流水線上批量復制的物品,而是把它當成一個承載內容的容器。

把產品當成內容來演繹,用內容連接消費者,滿足其非物質需求。江小白早年的走紅,就是以產品為載體,通過包裝上的文案去打動消費者,這一做法讓江小白區隔于傳統白酒,并滿足了年輕人的情感需求,開創了白酒業的藍海市場。沒有內容的產品是沒有生命和靈魂的,亦無個性和差異可言。內容可以為產品創造新的商業想象力。

2. 內容的產品化

企業在打造品牌的過程中,需要用到大量廣告、物料、活動、店內陳列和推廣等內容形式去觸達消費者。但這些內容有兩個致命缺陷——

一是資源分散,單個內容的效果有限。

企業為實現營銷目標,一年常常需要做幾十場活動,生產數千條文章、筆記、短視頻,印刷并采購數以萬計的物料、禮品。

而這些內容過于硬銷,流水線批量制作又粗糙,消費者不感興趣,因此企業又要花錢去推廣這些內容。很多企業的營銷人員疲于奔命,消耗了巨大的人力物力財力,卻效果不彰。

二是一次性信息,不能持續累積品牌資產。

互聯網上一切都是速朽的,消費者的注意力稍縱即逝。你的內容再優質,也維持不了幾天的熱度;你花了一大筆錢、費盡九牛二虎之力吸引來的消費者,轉眼就把你忘得一干二凈。企業花大成本做了很多一次性的事情,無法聚積和沉淀粉絲資產,因而不能帶來持續性的增長效果。

內容產品化,就是將內容當成產品一樣去設計,將散亂的內容進行組合與封裝,使之變成一個有機整體,可復制、可迭代、可衍生。

這樣就可以像產品一樣持續去經營內容,不斷累積熱度和認知,形成復利。做IP不光是做內容,而是打造具有獨立性,可持續性的內容產品。IP是內容的高階思維方式

三、打造品牌IP的4大步驟

1. 用戶導向,文化價值

企業做營銷,往往是從自身出發,“我”想宣傳什么,想讓消費者形成什么樣的認知,然后去組織信息完成傳播推廣。

但是打造IP需要從用戶出發,他們想看什么,想要什么。IP內容要和消費者相關,如此才能激發他們的興趣。

IP要對消費者有價值,要么是有用的資訊、要么是有趣的娛樂。

IP還要具備獨特的文化內涵,它是對消費者有意義的,能夠喚起他們的精神共鳴和心靈感動;而且這樣的IP才能與群體心理形成共振,變成社會流行。

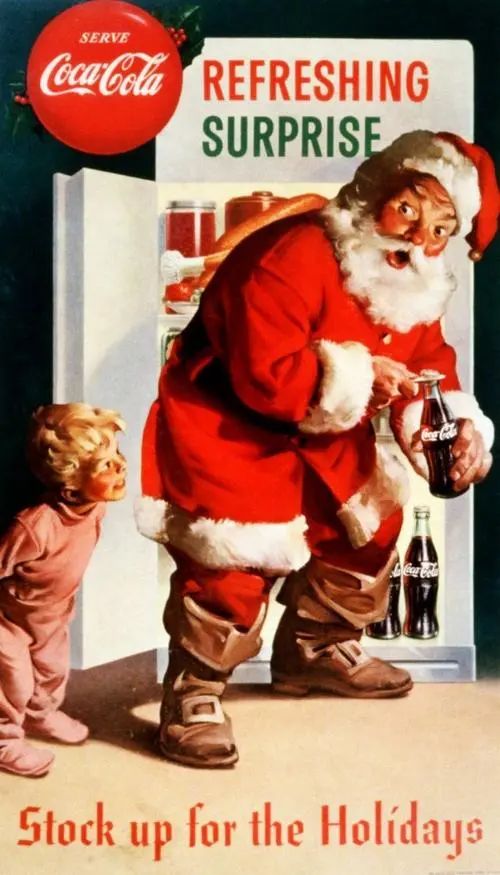

比如如今圣誕節常見的圣誕老人,很少有人意識到,圣誕老人現在這個造型是可口可樂公司發明,而過去的圣誕老人都是穿綠色衣服的。

上世紀30年代,由于人們普遍認為可樂冰鎮才好喝,適合夏天飲用,所以可口可樂在冬季銷量不佳。1931年,可口可樂聘請著名畫家Sundblom畫出了圣誕老人的廣告圖,在畫中,留著一把雪白大胡子的圣誕老人穿著象征可口可樂公司logo的紅衣服,正在偷喝可樂。

可口可樂公司將圣誕老人形象注冊為自己公司的商標,并不遺余力對這個形象加以推廣。20世紀80年代,可口可樂公司為了進一步打開中國大陸市場,開始將圣誕老人作為一種營銷方式引入中國。

紅色圣誕老人不僅幫助了可口可樂的銷售,而且成為全球通行的形象。可口可樂在品牌傳播、角色塑造中非常擅長借助文化的力量。

還有它在中國春節營銷中出現的福娃,可口可樂借鑒了傳統福娃的形象,為他們賦予了全新的造型和意義,從2001年開始使用,一直到今天,福娃成了可口可樂春節營銷中必不可少的一部分。

類似的,麥當勞也在其春節營銷中打造過一個“年獸”的IP形象。這些國際品牌在中國市場的營銷中,是如此擅長借鑒中國傳統文化元素,這一點值得中國的企業們好好學習。

2. 獨立封裝,固化儀式

一個公眾號可以打造成一個IP,但是一篇文章很難;一部電視劇是一個IP,但是其中一集不是。IP應該是一個獨立封裝的產品。

當你在運營內容的時候,你應該把它想象成一個有實體的產品,它有自己的名稱、LOGO,可以印上商標、貼上標簽,裝進包裝盒里,復制出成千上萬份,分發給不同的消費者。

因此,IP應該像產品一樣進行品牌化,品牌嘛首先得有品牌名、LOGO,還要有自己標志性的特征、語言和包裝。

自跑步熱興起以來,幾乎每個城市都在舉辦馬拉松賽事。但這些賽事都只是跑步,名字都只是叫做“XX市馬拉松”這種通用類型名,活動形式也幾乎一模一樣,只是舉辦地點不同罷了。

而像風靡全球的The Color Run(彩色跑),它就有自己獨特的名稱、LOGO設計和宣傳口號。這樣IP就有了識別性,能夠讓消費者形成記憶。如此內容才有所依托,才可以承接粉絲。

而且,IP還要有一個核心的內容載體或參與形式,帶給用戶固定的期待、統一的體驗。

這個形式應該具象、實在、易感知,而且要固定,如此一來就能夠讓用戶形成儀式感,讓IP對用戶來說變得意義非凡,不同尋常。The Color Run的核心就是參與選手們會在跑步途中被從頭到腳拋撒五顏六色的彩色粉末。

每位選手賽前都會收到裝有白色T恤和顏色粉包的隨身包,跑步中統一身著白T恤依次接受各色顏料的洗禮。全程音樂相伴,抵達終點后還有一起完成拋灑顏料的集體狂歡和音樂派對。

這種儀式體現了一種感官刺激和情緒釋放,給人以自由、活力之感,它讓跑步不再單調,也讓The Color Run與一般的跑步活動區隔開來。因此被譽為“地球上最快樂的5公里賽跑”,廣受年輕人的歡迎,其所到之處常常是一票難求,萬人空巷。

The Color Run這個IP的打造方式就是為跑步注入了享樂主義的文化內涵,為其打造一個明確的核心儀式,然后進行品牌包裝讓自己變得與眾不同。所以說,馬拉松賽事是活動,The Color Run則是IP。

3. 重復節點 持續經營

好的IP需要持續經營,只有持續才能形成記憶,積累認知效應。要想持續,IP就要選擇一個特定的節點,然后重復展開。

比如618、雙11、雙12都是時間節點的重復,然后變成消費者固定的行為模式。到了這個時間點,不買點什么東西總覺得不合適。

特步321跑步節是每年3月21日舉辦,寶駿愛E日告訴消費者每月21日,可以參與寶駿E200車型的各種活動。而The Color Run則是每年在不同國家不同城市舉辦,它重復的是撒顏料這個參與節點。

安利紐崔萊有一個健康跑活動,自從2002年6月8日在上海第一次舉辦,一直堅持到今天。一個活動做了20年,“健康跑”如今已經變成紐崔萊一個強有力的活動IP。

提到健康跑,就能想到紐崔萊,而且它為紐崔萊賦予了健康、活力的聯想。你看,這個活動IP不就是品牌對消費者最好的安利嗎?

4. 迭代改進,多樣衍生

IP既要固定儀式,不斷重復,讓消費者形成記憶點;也要持續優化和迭代,不斷創造新鮮感去粘住用戶。

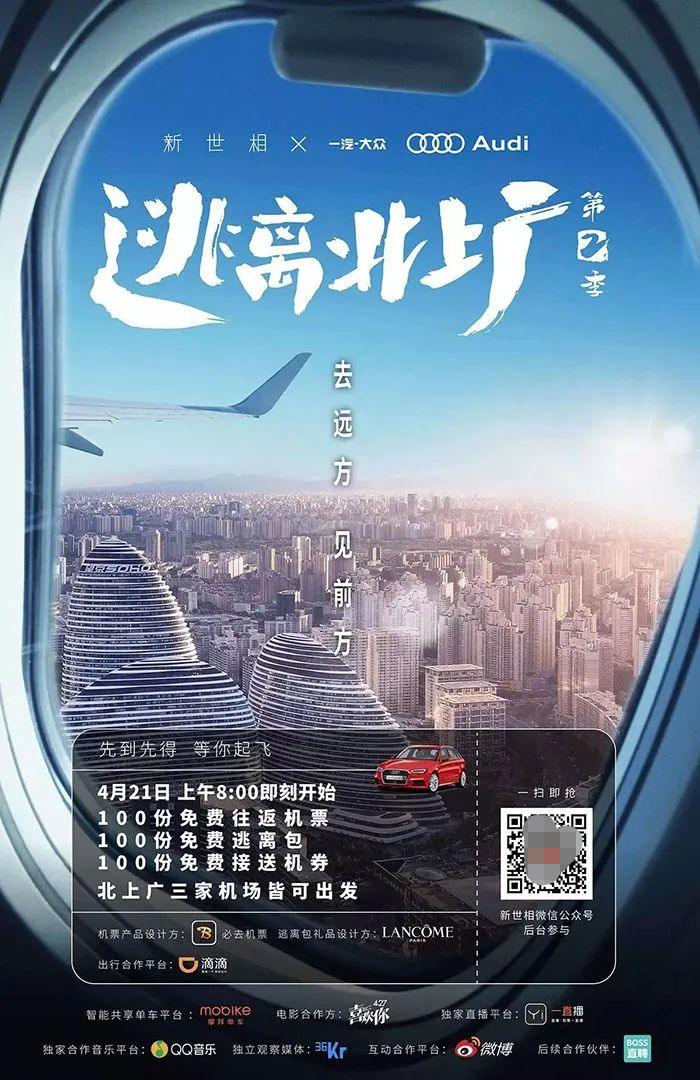

就像雙11,每年的節點是固定的,促銷是不變的,但每一年的玩法、活動形式都不同。IP要在變與不變之間,找到一個平衡。此外,在保持核心形式以外,IP還可以進行更豐富的演繹,以多樣化的形態進行呈現,多維度展示IP的內涵與主題,與消費者建立溝通。比如“逃離北上廣”,最初它只是一個社會話題,代表了一群人的態度與心聲。

然后,新世相圍繞這個話題,創作了一篇文章,發布在其公眾號上。文章引發了很多人的共鳴,新世相也由此收集到了大量逃離北上廣的用戶故事。

后來,新世相又把“逃離北上廣”變成了一個快閃活動,給北上廣的白領提供機票,飛到西藏、內蒙、海南等地,來一場說走就走的旅行,不過機票要先到先得、立馬出發。這個活動在2016年、2017年連續舉辦了兩屆。

兩次活動,新世相都拉來了贊助商,后一場還有眾多明星的參與。再后來,新世相又把“逃離北上廣”變成了一個網劇,在視頻平臺進行播放。

從話題、推文,到快閃、網劇,這就是“逃離北上廣”這個IP的演進過程,它在不斷迭代,不斷創新演繹形式的過程中,延續了IP的生命力,而且通過活動和影響找到了變現機會。

四、品牌IP的5種類型和具體打造方式

1. 活動IP

很多企業一年到頭都在做活動,每一個假日節慶,每一個電商節點,一個都不能少;還有各種產品上新、用戶福利,一年活動幾十場。

但是,活動做得越多,企業營銷效果就會越好嗎?做那么多活動,消費者真正記住并參與的有多少?大量的營銷活動,對企業來說是巨大的消耗。

做過活動的同學都知道,一場活動足以讓人累到崩潰,整個市場部都筋疲力盡。從策劃到執行,再具體到找場地、挨個確認參與人員、校對活動流程、獎品采購、物料制作、預算都需要盯緊。而且每次做活動,企業都要動用大量資源、費用去做曝光和推廣,吸引消費者來參與活動。

但活動結束了,參與活動的消費者就消失了,效果沒有沉淀和固化下來。等到下一次做活動,上述流程動作你又要從頭再來一遍,如此循環往復。

其實企業活動應該追求的不是數量,而是質量。是把活動當成品牌固定的IP,不斷重復,讓它變成企業私域的營銷陣地,形成不斷擴散的品牌效應。

比如對餐飲和食品行業來說,每年營銷規劃的一大重點就是推新品,用新口味、新菜式抓住消費者的心和胃,沒有新品的刺激消費者很容易審美疲勞、失去消費興趣。但是每一次上新都需要花大筆費用去推廣,否則消費者都不知道你推了新品。

企業護膚品宣傳冊設計-護膚品宣傳冊設計-金鷹文創品牌

企業護膚品宣傳冊設計-護膚品宣傳冊設計-金鷹文創品牌 企業設計房地產宣傳冊-設計房地產宣傳冊-金鷹品創團隊

企業設計房地產宣傳冊-設計房地產宣傳冊-金鷹品創團隊 企業該如何打造自己企業的品牌IP主形象

企業該如何打造自己企業的品牌IP主形象 北京專業宣傳冊設計公司哪里好

北京專業宣傳冊設計公司哪里好 畫冊版式設計之金鷹文創宣傳畫冊團隊

畫冊版式設計之金鷹文創宣傳畫冊團隊 企業申佑美宣傳冊設計-申佑美宣傳冊設計-金鷹文創

企業申佑美宣傳冊設計-申佑美宣傳冊設計-金鷹文創 品牌設計之文案策劃

品牌設計之文案策劃 廣告文案創意有沒有快速提升的技巧

廣告文案創意有沒有快速提升的技巧 企業化妝品包裝設備-金鷹品創品牌創作

企業化妝品包裝設備-金鷹品創品牌創作 企業產品畫冊設計設計-產品畫冊設計設計-北京金鷹文創

企業產品畫冊設計設計-產品畫冊設計設計-北京金鷹文創 企業端午節粽子包裝設計-金鷹品創品牌

企業端午節粽子包裝設計-金鷹品創品牌 紀念畫冊設計價格和紀念畫冊設計品牌視覺策劃

紀念畫冊設計價格和紀念畫冊設計品牌視覺策劃 企業工業品宣傳冊設計-工業品宣傳冊設計-金鷹文創品牌團隊

企業工業品宣傳冊設計-工業品宣傳冊設計-金鷹文創品牌團隊 企業產品畫冊設計設計-產品畫冊設計設計-北京金鷹品創

企業產品畫冊設計設計-產品畫冊設計設計-北京金鷹品創 企業白酒盒包裝盒設計-金鷹品創視覺品牌

企業白酒盒包裝盒設計-金鷹品創視覺品牌

上市公司:

政府機構:

清潔電力:

行業黑馬: